「川の氾濫」「記録的猛暑による熱中症搬送者数の最多更新」「大型台風〇〇号の上陸」。

近年、異常気象に関するニュースは後を絶ちません。体温を超えるような猛暑は、私たちの健康を脅かし、日常生活に支障をきたします。

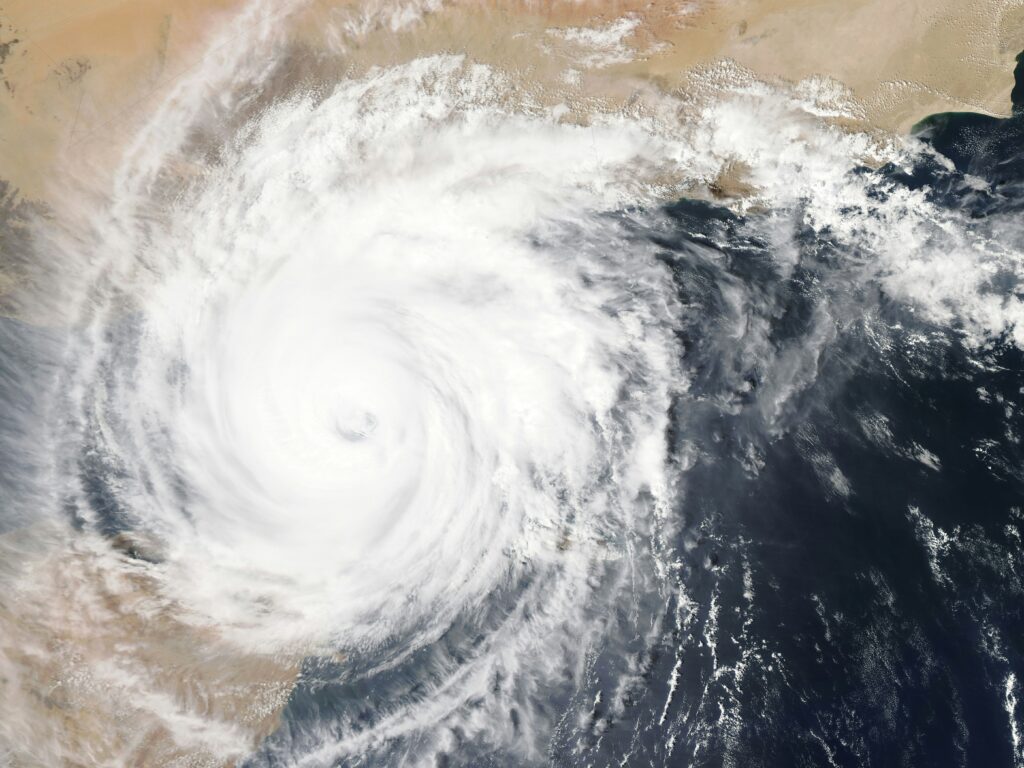

巨大台風は、暴風雨や高潮によって沿岸地域を破壊します。春や秋に見られる異常な高温や低温は、農作物の生育を阻害し、私たちの食卓にも影響を及ぼします。

これらの異常気象は、決して他人事ではありません。私たちが暮らす日本で、確実に、そして深刻な形で進行している現実なのです。日本の豊かな自然も、深刻なダメージを受けています。「まさか自分の住む地域だけは…」という考えは、もはや危険です。

私たちは今、この厳しい現実を直視し、なぜ日本の異常気象が激甚化しているのか、その原因を深く理解し、私たち一人ひとりができる備えについて真剣に考える必要があります。

なぜ日本の異常気象は激甚化しているのか?地球温暖化と日本特有の要因

では、なぜ日本の異常気象はこれほどまでに激甚化しているのでしょうか。その根底にあるのは、地球温暖化という地球規模の問題です。

世界の平均気温の上昇は、日本の気候にも大きな影響を与えています。過去100年で、日本の平均気温は約1.2℃上昇しており、これは世界の平均を上回るペースです。

降水量のパターンも変化し、短時間強雨の頻度が増加する一方で、年間降水量が減少している地域もあります。

台風の発生数自体は減少傾向にあるものの、海水温の上昇などにより、上陸時の勢力が強いものが増える可能性が指摘されています。また、積雪量の減少も顕著であり、特に日本海側でその傾向が顕著です。

地球温暖化の影響に加え、日本特有の地形や地理的特性も、異常気象の激甚化に拍車をかけています。

急峻な山地が多い日本の地形は、集中豪雨が発生した場合、土砂災害のリスクを非常に高くなります。温暖化による海水温の上昇は、台風が勢力を維持したまま日本に接近・上陸する可能性を高めます。都市部におけるヒートアイランド現象は、地球温暖化による気温上昇をさらに増幅させ、熱中症のリスクを高めます。

さらに、日本の社会構造も、異常気象のリスクを高める要因となっています。

都市部への人口集中は、インフラへの負荷を高め、災害時の脆弱性を露呈させます。高齢化が進む地域では、災害時の避難行動が困難になるなど、災害弱者の増加が懸念されています。

地域によって防災意識に差があることも、被害の拡大につながる可能性があります。

近年の日本の異常気象の激甚化は、地球温暖化という地球規模の要因と、日本の地理的・社会的な脆弱性が複合的に作用した結果と言えるでしょう。

日本の異常気象はどこまで深刻化するのか?未来予測とSDGsへの影響

このまま地球温暖化が進めば、日本の異常気象はさらに深刻化の一途を辿ると予測されています。

短時間強雨の頻度と強度も増し、都市部を中心に浸水被害が多発するでしょう。

台風は、勢力を維持したまま日本に上陸する可能性が高まり、沿岸部を中心に甚大な被害をもたらすことが懸念されます。

積雪量の減少はさらに進み、水不足や生態系への影響が深刻化するでしょう。季節外れの高温は、農作物の生育に悪影響を及ぼし、食料自給率の低下を招く可能性があります。

これらの異常気象は、日本の社会経済の様々な側面に深刻な影響を与えます。農業や漁業は壊滅的な被害を受け、食料の安定供給が脅かされます。観光業は、自然災害の頻発により客足が遠のき、地域経済は疲弊します。インフラの維持管理コストは増大し、災害復旧には多大な費用がかかり、国の財政を圧迫します。国民の健康被害も増加し、医療費の増大も懸念されます。

異常気象による影響は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成を困難にする大きな要因となります。

貧困や飢餓の撲滅、健康と福祉の向上、安全な水と衛生の確保、住み続けられるまちづくり、そして気候変動への具体的な対策といった目標達成に、深刻な影を落とします。

未来の世代に、安全で豊かな日本を引き継ぐために、私たちは今、真剣にこの問題に向き合い、社会全体で変革を起こす必要があります。

日本の未来を守るための行動と備え:個人、地域、社会全体で取り組むべきこと

日本の未来を守るために、私たち一人ひとりが今日からできることはたくさんあります。

家庭では、節電を徹底し、使わない電気はこまめに消しように心がけましょう。冷蔵庫の設定温度を見直したり、待機電力を減らす工夫も大切です。

節水も心がけ、お風呂の残り湯を洗濯に利用するなど、無駄な水の使用を控えましょう。

移動手段は、できるだけ公共交通機関を利用したり、近距離であれば自転車や徒歩を選ぶようにしましょう。マイカーの利用を減らすことも重要です。

買い物をする際には、マイバッグを持参し、使い捨てプラスチック製品の使用を減らすように心がけましょう。

地元の食材や旬のものを積極的に選び、フードマイレージの削減に貢献したり、食品ロスを減らすために、食べきれる量だけを購入し、調理する工夫も大切です。

また、非常用持ち出し袋の中身を定期的に見直し、必要なものを揃えておきましょう。

企業には、省エネルギー技術の導入や、再生可能エネルギーの利用を積極的に進めることが求められます。サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量を削減する努力も不可欠です。

まとめ

近年、日本で多発・激甚化する異常気象は、地球温暖化という地球規模の問題と、日本の地形や社会構造といった特有の要因が複雑に絡み合って引き起こされています。

記録的な豪雨、猛暑、大型台風、積雪量の減少といった具体的な現象は、私たちの日常生活、経済活動、そして日本の美しい自然環境に深刻な影響を与えています。

このまま地球温暖化が進めば、日本の異常気象はさらに深刻化し、食料危機、水不足、インフラへの甚大な被害、そしてSDGsの達成の遅れなど、様々な課題が顕在化するでしょう。

しかし、悲観ばかりしているわけにはいきません。私たち一人ひとりの行動が、未来を変えるための重要な一歩となります。

家庭での省エネルギー、公共交通機関の利用、地元の食材を選ぶ、食品ロスを減らす、マイボトルやエコバッグを活用するなど、日常生活における小さな心がけが、温室効果ガスの排出削減につながります。

地域社会においては、環境保全活動への参加や、防災意識の向上、近隣住民との協力体制づくりが大切です。

企業には、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー技術の開発、持続可能なサプライチェーンの構築が求められます。

そして政府には、温暖化対策の強化、防災インフラの整備、国民への啓発活動の推進といった、より強力なリーダーシップが期待されます。

「自分一人では何も変わらない」と感じるかもしれません。

しかし、一人ひとりの小さな行動が、波紋のように広がり、社会全体の大きな変化へと繋がっていくはずです。日本の美しい自然と、安全で豊かな未来を守るために、今こそ私たちは、それぞれの立場でできることを考え、行動に移す時です。

持続可能な社会の実現に向けて、共に力を合わせて歩んでいきましょう。